|

|

Gebänderte Prachtlibelle

Calopteryx splendens (Harris, 1782)

|

|

Banded Demoiselle |

|

Weidebeekjuffer |

|

Caloptéryx éclatant |

|

Motýlice lesklá |

|

Switezianka blyszczaca |

|

Blåbandad jungfruslända |

|

Blåbåndet pragtvandnymfe |

Namensgebung

deutsch deutsch |

|

|

Prachtlibelle: nach den prachtvoll schillernden Flügeln der Männchen

Geb�nderte: nach den breiten, blau schillernden Flügelbinden der Männchen |

wissenschaftlich wissenschaftlich |

|

|

Calopteryx: gr. kalê pteryx - schöner Flügel

splendens: lat. von splendere - glänzend |

| Originalgröße |

Systematik |

Gefährdung |

|

45 - 48 mm |

- Unterordnung

- Kleinlibellen (Zygoptera)

-

- Familie

- Prachtlibellen (Calopterygidae)

- Welt: 20 Familien

- Europa: 5 Familien

- D, A, CH: 4 Familien

- Gattung

- Prachtlibellen (Calopteryx)

- Welt: 20 Gattungen

- Europa: 1 Gattung

- D, A, CH: 1 Gattung

- Art

- Gebänderte Prachtlibelle

- (Calopteryx splendens)

- Welt: 29 Arten

- Europa: 3 Arten

- D, A, CH: 2 Arten

- Unterarten

Es sind viele Unterarten beschrieben worden, die sich hauptsächlich in der Ausdehnung des blauen Flügelbandes der Männchen unterscheiden. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass die Färbung auch auf Grund thermischer Bedingungen und der Larvenkondition variieren kann. Deshalb werden aktuell viele ehemalige Unterarten nur als Varietäten betrachtet. Angesehen sind folgende Unterarten: die Nominatform Calopteryx splendens splendens, die italienische Unterart C. s. caprai und die südwesteuropäische Unterart C. s. xanthostoma.

|

Deutschland

Österreich

Schweiz (C. s. splendens)

(siehe auch  Rote Listen in D, A, CH) Rote Listen in D, A, CH) |

Flugzeit

Verbreitung

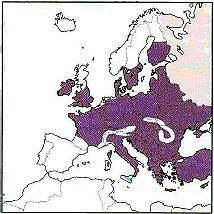

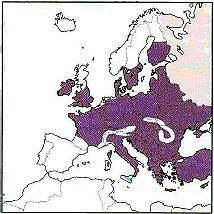

C. s. splendens und C. s. caprai

©  Dijkstra & Lewington Dijkstra & Lewington

violett: Hauptverbreitungsgebiet

blau: vereinzelte Vorkommen |

|

Welt |

|

eurosibirisches Faunenelement, im Osten bis zum Baikal-See und Nordwest-China |

|

Deutschland |

|

ganz Deutschland, fehlt an der Nordseeküste |

|

Österreich |

|

in der Ebene und bis in mittlere Höhen häufig bis verbreitet, fehlt im Gebirge bzw. ist hier sehr selten; Charakterart der Tieflandflüsse und -bäche |

|

Schweiz |

|

Die Nominatform C. s. splendens kommt nördlich der Alpen und im Wallis verbreitet vor. In den alpinen Tälern und im Engadin kommt sie seltener vor. Im Tessin wird die Nominatform durch italienische Unterart C. s. caprai ersetzt. |

|

Lebensraum

Die Gebänderte Prachtlibelle ist die Charakterart des Mittel- und Unterlaufs von  Fließgewässern. Besonders häufig ist sie in nährstoffreichen Wiesengräben und -flüssen zu finden. Fließgewässern. Besonders häufig ist sie in nährstoffreichen Wiesengräben und -flüssen zu finden.

Die  Larven benötigen in die Strömung herein reichendes Pflanzen- oder anderes Material, an dem sie sich festklammern. Dies können frei flutende Pflanzen sein, das Wurzelwerk von Bäumen und anderer Pflanzen, die Überreste der letztjährigen Vegetation oder Spalten im Prallhang. Larven benötigen in die Strömung herein reichendes Pflanzen- oder anderes Material, an dem sie sich festklammern. Dies können frei flutende Pflanzen sein, das Wurzelwerk von Bäumen und anderer Pflanzen, die Überreste der letztjährigen Vegetation oder Spalten im Prallhang.

Ökologie und Lebensweise

Wie bei allen Prachtlibellen zeigen auch die Männchen der Gebänderten Prachtlibelle ein ausgeprägtes Territorial- und Balzverhalten. Dafür nutzen sie ihre Flügelfärbung und spezielle Flugtechniken.

Die Tiere bleiben ihrem Larvalgewässer sehr treu. Die Abwanderungsrate von frisch geschlüpften Tiere ist, im Gegensatz zu anderen Arten, sehr gering. Selten verlassen sie einen etwa 400 m breiten Streifen entlang des Gewässers, einzelne Tiere wurden aber auch schon ca. 5 km vom nächsten potenziellen Fortpflanzungsgewässer beobachtet.

Ab Temperaturen von über 16° C besetzen die Männchen Tagesreviere, die sie gegenüber Konkurrenten durch drohendes Flügelspreizen und Drohflüge verteidigen. Die Reviergröße ist abhängig von der Populationsdichte. Sie ist etwa 3 m breit und 1 m tief, kann aber auch auf wenige Dezimeter schrumpfen. Begehrte Plätze umfassen potenzielle Eiablagesubstrate (vom Wasser umströmte Wasserpflanzenwurzeln und -sprossen sowie deren in das Wasser ragende / auf dem Wasser liegende Blätter) und exponierte Sitzwarten (Äste, Schilfhalme, vorjährige, trockene Vegetation).

Sobald ein Weibchen die Reviergrenze überflogen hat, setzt die typische Balz ein. Das Männchen fliegt ihm in einem auffallenden Schwirrflug entgegen. Dabei biegt es seinen Hinterleib hoch und präsentiert dem Weibchen auf diese Weise die gelblich-weiße Unterseite seiner drei letzten Hinterleibssegmente, die sogenannte "Laterne". So flatternd leitet er das Weibchen zum Eiablageplatz. Dort angekommen, schwirrt das Männchen in einem anderen Flugstil vor dem Weibchen, wobei es den Anschein hat, als ließe es sich von der Wasserströmung treiben. Bleibt das Weibchen sitzen und verteidigt sich nicht, setzt sich das Männchen auf die Flügel des Weibchens und koppelt sich dann an. Die mittlere  Paarungszeit beträgt 164 s. Paarungszeit beträgt 164 s.

Nach der Paarung trennt sich das Männchen vom Weibchen und markiert im Zeigeflug den Eiablageplatz. Wenig später folgt ihm das Weibchen und beginnt mit der  Eiablage. Solange das Weibchen auf der Wasseroberfläche ihre Eier ablegt, wird es vom Männchen bewacht und agressiv gegen andere Männchen verteidigt. Sehr häufig klettert das Weibchen kopfüber unter Wasser und kann hier bis zu 100 min Eier legend verbleiben. Zum Auftauchen lässt sie einfach das Substrat los und treibt mit der Strömung an die Wasseroberfläche. Von hier aus kann sie sofort auffliegen. Eiablage. Solange das Weibchen auf der Wasseroberfläche ihre Eier ablegt, wird es vom Männchen bewacht und agressiv gegen andere Männchen verteidigt. Sehr häufig klettert das Weibchen kopfüber unter Wasser und kann hier bis zu 100 min Eier legend verbleiben. Zum Auftauchen lässt sie einfach das Substrat los und treibt mit der Strömung an die Wasseroberfläche. Von hier aus kann sie sofort auffliegen.

Die Männchen haben eine Lebenserwartung von bis zu 69 Tagen (Mittelwert: 15,6 Tage), die Weibchen von bis zu 50 Tagen (Mittelwert: 16,3 Tage).

Ähnliche Arten

Auf Grund ihrer Größe (die Prachtlibellen sind die größten europäischen Kleinlibellen) sind Verwechselungen mit Vertretern anderer  Libellengattungen und -familien ausgeschlossen. Lediglich die im äußersten Südosten Europas vorkommende Art Epallage fatime erreicht eine ähnliche Größe, ist jedoch an den dunklen Spitzen ihrer ansonsten (im Allgemeinen) durchsichtigen Flügel zu erkennen. Libellengattungen und -familien ausgeschlossen. Lediglich die im äußersten Südosten Europas vorkommende Art Epallage fatime erreicht eine ähnliche Größe, ist jedoch an den dunklen Spitzen ihrer ansonsten (im Allgemeinen) durchsichtigen Flügel zu erkennen.

Die Männchen unserer Art haben eine dunkelblaue Flügelbinde in der Mitte ihrer Flügel. Die Flügel der Männchen der  Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) fast vollständig blau, die Männchen der südwesteuropäischen Art Calopteryx haemorrhoidalis besitzen ebenfalls nahezu vollständig blau gefärbte Flügel. Der Körper der Männchen unserer Art ist metallisch grünlich-blau, der der Männchen der Blauflügel-Prachtlibelle ist metallisch blau und der der dritten Art kupfern. Die Unterseite der letzten drei Hinterleibssegmente (die sogenannte "Laterne") unserer Art ist gelblich-weiß, bei der Blauflügel-Prachtlibelle ist sie rötlich und bei der dritten Art kräftig karminrot. Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) fast vollständig blau, die Männchen der südwesteuropäischen Art Calopteryx haemorrhoidalis besitzen ebenfalls nahezu vollständig blau gefärbte Flügel. Der Körper der Männchen unserer Art ist metallisch grünlich-blau, der der Männchen der Blauflügel-Prachtlibelle ist metallisch blau und der der dritten Art kupfern. Die Unterseite der letzten drei Hinterleibssegmente (die sogenannte "Laterne") unserer Art ist gelblich-weiß, bei der Blauflügel-Prachtlibelle ist sie rötlich und bei der dritten Art kräftig karminrot.

Die Weibchen unserer Art haben (im Allgemeinen) grünliche Flügel, die der Blauflügel-Prachtlibelle sind bräunlich, die Weibchen der dritten Art haben dunkle Spitzen an den Hinterflügeln. Der Körper der Weibchen unserer Art ist metallisch grün, der der Weibchen der Blauflügel-Prachtlibelle ist mehr bräunlich-grün, die Weibchen der dritten Art haben eine bronzefarbene-grünliche Körperfärbung.

(zum Vergrößern auf die Bilder klicken)

Männchen |

Weibchen |

Männchen |

Männchen |

Paarung |

Eiablage |

Literatur, die erwähnt und benutzt wurde:

Dijkstra, K.-D.B. & R. Lewington (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. Gillingham: British Wildlife Publishing. S. 66-68

Maibach, A. (2005): Calopteryx splendens splendens. - In: Wildermuth, H., Y. Gonseth & A. Maibach (Hrsg.): Odonata - Die Libellen der Schweiz. Fauna Helvetica 12. Neuchâtel: CSCF. S. 62-65

Maibach, A. & T. Maddalena (2005): Calopteryx splendens caprai. - In: Wildermuth, H., Y. Gonseth & A. Maibach (Hrsg.): Odonata - Die Libellen der Schweiz. Fauna Helvetica 12. Neuchâtel: CSCF. S. 65-68

Raab, R., A. Chovanec & J. Pennerstorfer (2007): Libellen Österreichs. Wien: Umweltbundesamt & Wien, New York: Springer. S. 72-73

Rüppell, G., D. Hilfert-Rüppell, G. Rehfeldt & C. Schütte (2005): Prachtlibellen - Die Libellen Europas Bd. 4, Calopteryx (Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 654) Hohenwarsleben: Westarp-Wissenschaften.

Sternberg, K. & R. Buchwald (1999): Calopteryx splendens. - In: Sternberg, K. & R. Buchwald (Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs. Bd. 1: Allgemeiner Teil, Kleinlibellen (Zygoptera) Stuttgart: Ulmer. S. 187-202

nach oben

|

|