|

|

Gemeine Keiljungfer

Gomphus vulgatissimus (Linné, 1758)

|

|

Common Clubtail,

Club-tailed Dragonfly |

|

beekrombout |

|

Gomphe vulgaire |

|

klínatka obecná |

|

gadzioglowka pospolita |

|

Sandflodtrollslända |

|

Almindelig Flodguldsmed |

Namensgebung

deutsch deutsch |

|

|

Keiljungfer: nach dem keilförmigen Hinterleib der Männchen

Gemeine: häufigste Art der Familie |

wissenschaftlich wissenschaftlich |

|

|

Gomphus: gr. gomphos - Pflock, Keil

vulgatissimus: vulgatissimus - am weitesten verbreitet |

| Originalgröße |

Systematik |

Gefährdung |

|

45 - 50 mm |

- Unterordnung

- Großlibellen (Anisoptera)

-

- Familie

- Flussjungfern (Gomphidae)

- Welt: 11 Familien

- Europa: 5 Familien

- D, A, CH: 5 Familien

- Gattung

- Keiljungfern (Gomphus)

- Welt: 95 Gattungen

- Europa: 5 Gattungen

- D, A, CH: 3 Gattungen

- Art

- Gemeine Keiljungfer

- (Gomphus vulgatissimus)

- Welt: 51 Arten

- Europa: 6 Arten

- D, A, CH: 4 Arten

- Unterarten

keine

|

Deutschland

Österreich

Schweiz

(siehe auch  Rote Listen in D, A, CH) Rote Listen in D, A, CH) |

Flugzeit

Verbreitung

©  Dijkstra & Lewington Dijkstra & Lewington

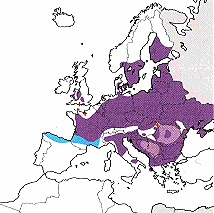

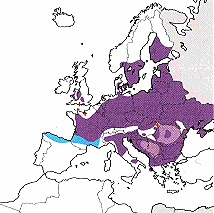

violett: Hauptverbreitungsgebiet

blau: unregelmäßige Vorkommen

+: isolierte Vorkommen

rosa: unbestätigte, aber vermutete Vorkommen |

|

Welt

pontomediterrane Art mit Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa pontomediterrane Art mit Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa

Europa

von der französischen Atlantikküste bis an der Ural; Nord- und Mittelitalien, Nordgriechenland, Südschweden und -finnland; einzige  bodenständige Art seiner bodenständige Art seiner  Familie in Großbritannien Familie in Großbritannien

Deutschland

in jedem Bundesland nachgewiesen, größere und / oder  bodenständige Vorkommen jedoch nur lokal bodenständige Vorkommen jedoch nur lokal

Österreich

in allen Bundesländern nachgewiesen; Nachweise konzentrieren sich auf die Auen von March und Donau

Schweiz

Verbreitungsschwerpunkt Mittelland, sonst nur sehr selten, meidet die Hochlagen

|

Lebensraum

Die Gemeine Keiljungfer galt lange als eine Art, die an breite  Flüsse mit Kiesbänken und -uferm gebunden ist. Es hat jedoch den Anschein, dass sie zunehmend auch Flüsse mit Kiesbänken und -uferm gebunden ist. Es hat jedoch den Anschein, dass sie zunehmend auch  stehende Gewässer besiedelt; die größten Vorkommen befinden sich aber immer noch in stehende Gewässer besiedelt; die größten Vorkommen befinden sich aber immer noch in  Fließgewässern. Wichtig scheint der Art ein vegetationsfreier Gewässerboden zu sein. Fließgewässern. Wichtig scheint der Art ein vegetationsfreier Gewässerboden zu sein.

Ökologie und Lebensweise

Die Gemeine Keiljungfer ist eine typische Frühlingsart. Ihr  Schlupf beginnt schon im Mai und ist bereits nach wenigen Wochen beendet. Innerhalb von 4 bis 15 Tagen ist mehr als die Hälfte aller Individuen eines Gewässers bzw. eines Gewässerabschnitts geschlüpft. Schlupf beginnt schon im Mai und ist bereits nach wenigen Wochen beendet. Innerhalb von 4 bis 15 Tagen ist mehr als die Hälfte aller Individuen eines Gewässers bzw. eines Gewässerabschnitts geschlüpft.

Der Jungfernflug bringt die jungen Keiljungfern weg vom Ufer hin in die umgebende Vegetation (Büsche, Bäume). Hier setzen sie sich an besonnte Blätter und trocknen bzw. härten in Stunden (oder auch Tagen) ihre noch weichen Flügel. Sodann fliegen sie ab in die Umgebung, um hier zu jagen und ihre Geschlechtsreife zu bekommen. Nach etwa zwei bis vier Wochen haben sie sich so weit entwickelt, dass sie sich  paaren können. paaren können.

Zuerst erscheinen die Männchen am Gewässer. Sie suchen sich exponierte Sitzwarten und warten auf die Weibchen. Nur vereinzelt starten die Männchen zu Patrouillenflügen. Da die Männchen keine Reviere bilden sondern nur Sitzwarten besetzen, müssen sie auf die Weibchen warten, bis diese irgendwann in ihrem Gesichtsfeld erscheinen. Sobald ein Weibchen erkannt wird, startet das Männchen zur Verfolgung, um es schließlich zu ergreifen. Da die Sitzwarten der Männchen durchaus dicht beieinander liegen können, kann es manchmal zu wilden Verfolgungsjagden mit einem Weibchen und mehrerer Männchen kommen.

Das schnellste Männchen schließlich ergreift das Weibchen und koppelt seine  Hinterleibsanhänge an ihren Hinterleibsanhänge an ihren  Kopf an. Unmittelbar danach bilden beide das Kopf an. Unmittelbar danach bilden beide das  Paarungsrad, und in dieser Formation fliegen sie an ein ruhiges Plätzchen, um die Paarung zu vollenden. Diese Plätze finden sie häufig abseits vom Gewässer, in Feldern oder anderer höherer Vegetation. Die Paarung dauert etwa 5 bis 10 min, dann trennt sich das Paar, und das Weibchen fliegt allein zur Paarungsrad, und in dieser Formation fliegen sie an ein ruhiges Plätzchen, um die Paarung zu vollenden. Diese Plätze finden sie häufig abseits vom Gewässer, in Feldern oder anderer höherer Vegetation. Die Paarung dauert etwa 5 bis 10 min, dann trennt sich das Paar, und das Weibchen fliegt allein zur  Eiablage. Eiablage.

Das Weibchen sucht sich am Gewässer ebenfalls einen Platz zum sitzen und presst hier einen  Eiballen heraus. Hat dieser eine gewisse Größe erreicht, fliegt sie zum Wasser und dippt mehrmals ihren Hinterleib mit dem Eiballen ins Wasser. Dieser fällt entweder auf einmal oder zu mehreren Teilen ins Wasser. Hat sich der Eiballen komplett vom Weibchen gelöst, fliegt es wieder ihren Sitzplatz an und presst einen weiteren Eiballen heraus. Eiballen heraus. Hat dieser eine gewisse Größe erreicht, fliegt sie zum Wasser und dippt mehrmals ihren Hinterleib mit dem Eiballen ins Wasser. Dieser fällt entweder auf einmal oder zu mehreren Teilen ins Wasser. Hat sich der Eiballen komplett vom Weibchen gelöst, fliegt es wieder ihren Sitzplatz an und presst einen weiteren Eiballen heraus.

Innerhalb von drei bis vier Wochen, manchmal auch länger, entwickelt sich im  Ei die Ei die  Larve, bis sie schließlich schlüpft. Die Larven sind hervorragend an das Leben im Bodensubstrat angepasst: ihr Körper ist so gebaut, dass sich die Tiere schnell und relativ leicht in das Substrat eingraben können. Hier lauern sie, Kopf und Abdomenende aus dem Boden ragend, auf vorbeikommende Beute. Insgesamt verbringt die Larve zwei oder drei Jahre im Wasser, bis sie schließlich zur letzten Häutung das Wasser verlässt. Larve, bis sie schließlich schlüpft. Die Larven sind hervorragend an das Leben im Bodensubstrat angepasst: ihr Körper ist so gebaut, dass sich die Tiere schnell und relativ leicht in das Substrat eingraben können. Hier lauern sie, Kopf und Abdomenende aus dem Boden ragend, auf vorbeikommende Beute. Insgesamt verbringt die Larve zwei oder drei Jahre im Wasser, bis sie schließlich zur letzten Häutung das Wasser verlässt.

Bei der Wahl der  Schlupfposition sind die Schlupfposition sind die  Larven nicht wählerisch: zwar Larven nicht wählerisch: zwar  schlüpfen sie bevorzugt in waagerechter Position, doch auch in senkrechter Position ist ein schlüpfen sie bevorzugt in waagerechter Position, doch auch in senkrechter Position ist ein  Schlupf möglich. Als Schlupfsubstrat benutzt unsere Art alle Strukturen, die sich ihr ergeben: Steine, Mauerecken, Äste, Baumstämme, Seggen, aber auch der sandige bis kiesigen Boden. Schlupf möglich. Als Schlupfsubstrat benutzt unsere Art alle Strukturen, die sich ihr ergeben: Steine, Mauerecken, Äste, Baumstämme, Seggen, aber auch der sandige bis kiesigen Boden.

Der  Schlupfvorgang vollzieht sich außerordentlich schnell. Bereits nach weniger als einer Stunde nach dem Aufplatzen der Schlupfvorgang vollzieht sich außerordentlich schnell. Bereits nach weniger als einer Stunde nach dem Aufplatzen der  Larvenhaut kann die frisch geschlüpfte Libelle unter optimalen Bedingungen zum Jungfernflug starten. Larvenhaut kann die frisch geschlüpfte Libelle unter optimalen Bedingungen zum Jungfernflug starten.

Ähnliche Arten

Die Gemeine Keiljungfer könnte mit allen Mitgliedern der  Unterordnung Großlibellen (Anisoptera) verwechselt werden. Typisch für die Unterordnung Großlibellen (Anisoptera) verwechselt werden. Typisch für die  Familie Flussjungfern (Gomphidae) ist jedoch, dass sich die Familie Flussjungfern (Gomphidae) ist jedoch, dass sich die  Komplexaugen nicht berühren; die Augen der Komplexaugen nicht berühren; die Augen der  Familie Quelljungfern (Cordulegastridae) stoßen an einem Punkt zusammen, die Augen der anderen Großlibellen berühren sich in breiter Front. Familie Quelljungfern (Cordulegastridae) stoßen an einem Punkt zusammen, die Augen der anderen Großlibellen berühren sich in breiter Front.

Die innerhalb der  Familie Flussjungfern (Gomphidae) definierten Familie Flussjungfern (Gomphidae) definierten  Gattungen Flussjungfern (Ophiogomphus) und Zangenlibellen (Onychogomphus) unterscheiden sich im deutschsprachigen Raum von der Gattungen Flussjungfern (Ophiogomphus) und Zangenlibellen (Onychogomphus) unterscheiden sich im deutschsprachigen Raum von der  Gattung Keiljungfern (Gomphus) folgendermaßen: die einzige hier vorkommende Art der Gattung Keiljungfern (Gomphus) folgendermaßen: die einzige hier vorkommende Art der  Gattung Flussjungfern ( Gattung Flussjungfern ( Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)) hat einen hellgrünen Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)) hat einen hellgrünen  Thorax und ein gelbschwarzes Thorax und ein gelbschwarzes  Abdomen, und bei den Arten der Abdomen, und bei den Arten der  Gattung Zangenlibellen (Onychogomphus) sind die Gattung Zangenlibellen (Onychogomphus) sind die  Hinterleibsanhänge der Männchen zu mächtigen, namensgebenden (Kneif-)Zangen ausgebildet. Hinterleibsanhänge der Männchen zu mächtigen, namensgebenden (Kneif-)Zangen ausgebildet.

Gegenüber ihrer Schwesterart  Westliche Keiljungfer (Gomphus pulchellus) haben unsere Art und die Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) einen im hinteren Ende keulenförmig verdickten Westliche Keiljungfer (Gomphus pulchellus) haben unsere Art und die Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) einen im hinteren Ende keulenförmig verdickten  Hinterleib. Im Bereich der "Keule" (Hinterleibssegmente 8 und 9) hat unsere Art eine großflächige vollkommen schwarze Zeichnung, bei jener Art ist diese Zeichnung auf mindestens einem Segment von einem größeren gelben Keil überlagert. Die Hinterleib. Im Bereich der "Keule" (Hinterleibssegmente 8 und 9) hat unsere Art eine großflächige vollkommen schwarze Zeichnung, bei jener Art ist diese Zeichnung auf mindestens einem Segment von einem größeren gelben Keil überlagert. Die  Beine unserer Art sind einfarbig schwarz, die Beine jener Art sind gelb und haben nur dünne schwarze Längsstreifen. Während jene Art ihre gelbschwarze Färbung komplett behält, verfärben sich die Männchen unserer Art von Gelbschwarz kurz nach dem Beine unserer Art sind einfarbig schwarz, die Beine jener Art sind gelb und haben nur dünne schwarze Längsstreifen. Während jene Art ihre gelbschwarze Färbung komplett behält, verfärben sich die Männchen unserer Art von Gelbschwarz kurz nach dem  Schlupf zu Grünlichschwarz beim geschlechtsreifen Tier. Schlupf zu Grünlichschwarz beim geschlechtsreifen Tier.

(zum Vergrößern auf die Bilder klicken)

Literatur, die erwähnt und benutzt wurde:

Dijkstra, K.-D.B. (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. Gillingham: British Wildlife Publishing. S. 182-183

Raab, R., A. Chovanec & J. Pennerstorfer (2007): Libellen Österreichs. Wien: Umweltbundesamt & Wien, New York: Springer. S. 166-169

Robert, P.-A. (1959): Die Libellen (Odonaten). Bern: Kümmerly & Frey. S. 2230-235

Sternberg, K., B.Höppner, A. Heitz, S. Heitz & B. Schmidt (2000): Gomphus vulgatissimus - Gemeine Keiljungfer. - In: Sternberg, K. & R. Buchwald (Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs. Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera). Stuttgart: Ulmer. S. 310-326

Suhling, F. & O. Müller (1996): Die Flußjungfern Europas - Gomphidae (Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 628 = Die Libellen Europas Bd. 2). Magdeburg: Westarp-Wissenschaften und Heidelberg, Berlin, Oxford: Spektrum Akademischer Verlag. 240 S.

Wildermuth, H., Y. Gonseth & A. Maibach (Hrsg.) (2005): Odonata - Die Libellen der Schweiz. Fauna Helvetica 12. Neuchâtel: CSCF. S. 184-187

nach oben

|

|